三大层面解读 广告 VS 内容 的区别

我们过去讲究 TA 和洞察,会说自己“以消费者为中心”。但是其实当年那个TA,和现在全域内容营销下说的人群,根本不是一个东西。

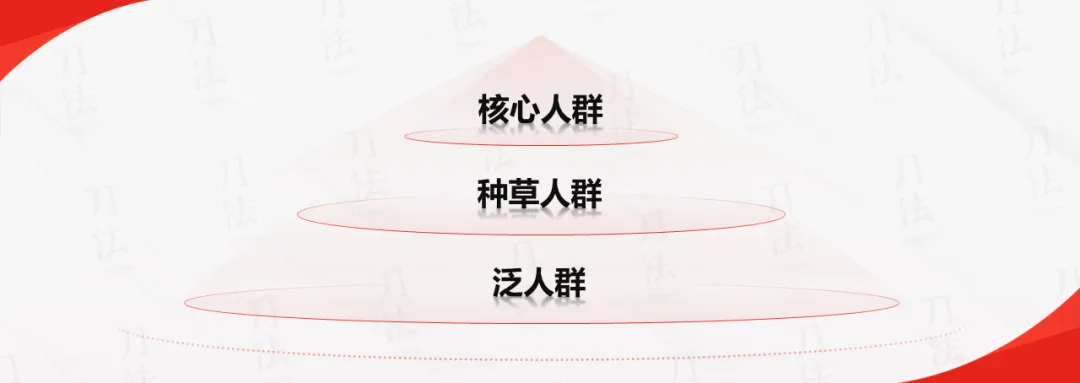

核心人群是势能涟漪的最中央,也是最需要核心影响和渗透的关键,是品牌金字塔的关键。 种草人群,是销售主力军,是能够往外够一够就能激发转化的 A3 人群。 而泛人群,是观众,可能才是当年的 TA,是广大的受众,他们不一定是品牌的购买用户,但也被品牌辐射着。

上面说了很多,其实就是一个关键点:人以群分。过去是物以类聚,现在是人以群分。

过去中心化,人价值观相对统一,也追逐统一的元素(例如明星)。现在人以群分,以价值观群分,以细分需求群分,也不会因为明星代言某个产品就一定喜欢某个品牌,不过的确会多看它两眼。

我们反而关注的是我们周围的人——“和我们相似的人”,于是 KOL 和 KOC 崛起。

我们今天谈内容,必须也要谈平台,也就是我一直说的双微红快直抖B。

本质上让人以群分越来越成立,让内容越来越起作用的,是平台的算法机制。

任拓 CMO Charles跟我说过一句话,You are what you browse。

比如回到上面说的,例如,怎么才能找到“大女主人群”?不再是找电商背后的消费者购买标签,买过什么。

You are not just what you buy but what you browse。

是找到那些可能一直在刷科普如何创业赚钱帖子的女性。她们可能是在关注个人成长的女性......

在这件事上,抖音已经做的非常彻底了,抖音可以直接从平台背后把内容的标签提取出来,然后倒推哪些人群,然后再关联相关 KOL,然后一键自动投放。

做好内容的关键,是要懂平台的标签,流量分配体系,平台的人群 G 点。

但大多数广告是村口的大喇叭,是基于大渗透大分销逻辑,要的是要如何在短时间内大轰炸和辐射。

说到行为迁移,我们要谈谈广告和内容背后,企业主真正的营销任务是什么。

过去大多数的品牌广告,都是在解决品类内抢用户的问题。

举点例子——

第一种广告模版:定位喊话型:去屑就用海飞丝!海飞丝头皮专家……

第二种广告模版:产品上新型:孩子衣服脏了怎么办?我有奥妙洗衣粉,有xx功能,可以带来什么benefit。

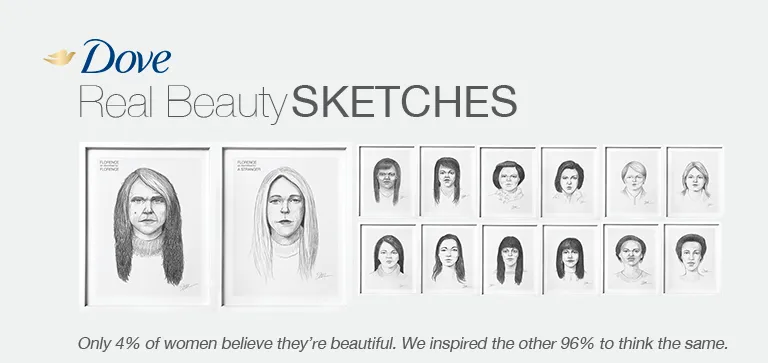

第三种广告模版:品牌形象型:多芬,real beauty。

你仔细观察会发现,大多数广告其实只是在消费者已经确定的品类需求里争夺 market share。因为在大渗透大分销的逻辑,北极星指标就是品类内的市场份额。

但是你有没有发现,现在越来越多的细分品类的出现,让“品类内NO.1”成为很没有意义的指标。就像你小时候在一个 2000 人学校说我是第一名,现在你学校就 30 个人,你说我是第一名,我觉得你就是在搞笑。我曾经还开玩笑说,现在什么品牌都能在某个品类里找到自己做第一的自我安慰。因为只要品类够小,总能做第一。

话说回来,“去屑就用海飞丝”,拆一下这句话:品类场景+痛点+我最好,“去屑”是前提,它默认很多人都有去屑的需求,逻辑是,当你要去屑的时候你就选我。

只做已有的需求,会出现两个问题:

一是当这个市场本来就不够大的时候,生意的天花板就在那里。 二是当这个市场的头部品牌已经很固定了,再怎么抢也抢不过品类头部。

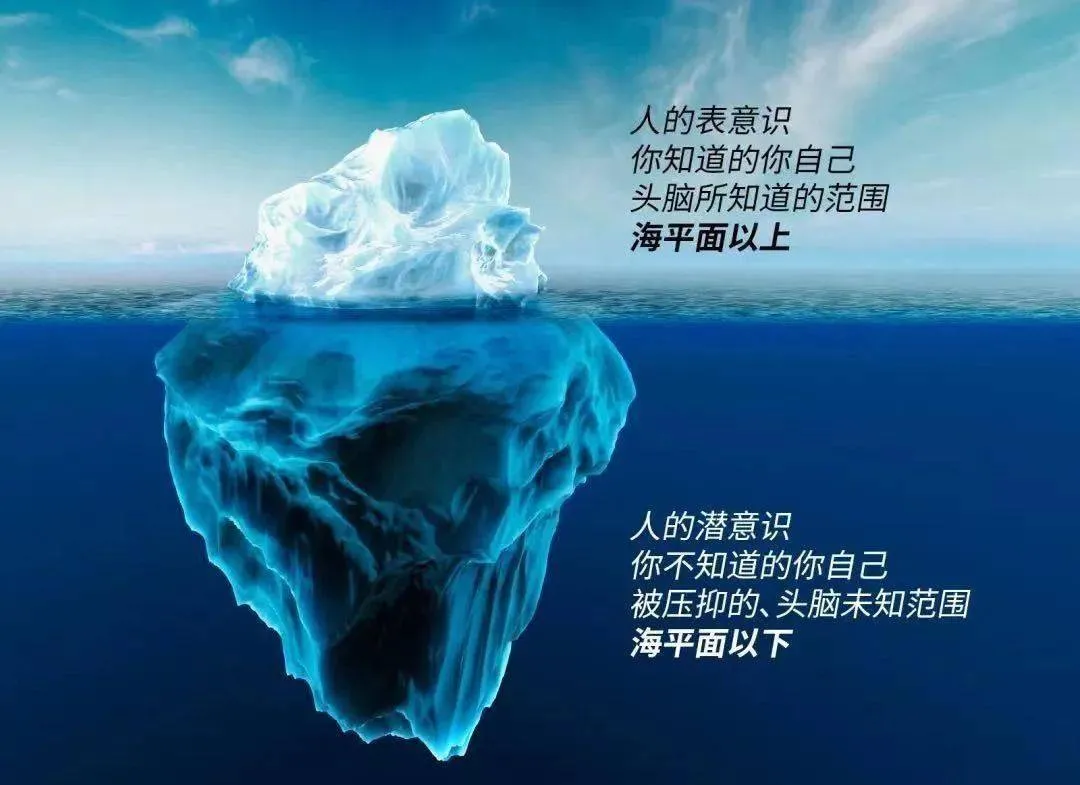

从做广告转向做内容,这一类的定位和 brief 都会失效,KOL 甚至都不知道如何下笔。因为做内容的时候,你关注的不再是“做 x 就找 b ”,而是消费者背后的真正心理诉求,是隐藏在表面需求下的水下 JTBD。

翻译过来是“消费者任务”——解决了(哪一部分)消费者的(什么)任务下的(什么)需求?

真正的消费者任务一定不是表面的。海飞丝想要解决的是容易长头屑的人的去屑问题。如果海飞丝做内容营销,它要讨论的是水下需求。什么人特别痛苦要急需去屑,它真正要解决的任务是什么?

去屑的背后真正任务,可能其实是每次肩上有头皮屑都会被女朋友骂/在职场被鄙视,很羞耻。想解决的是对于羞耻感的恐惧。

所以做内容的时候,就不再是喊话,而是找到职场、约会等相关场景和剧情的内容中,激发羞耻感,然后解决消费者内心的恐惧。

比如,做男士个护的理然曾经发过一组片子,打的就是恋爱中的男性出门女朋友觉得自己不够帅的心理,推他们的“一分钟解决出门前烦恼”的新品。

水上任务一般是普适的,是最表面的需求,比如渴了喝水,饿了吃饭,下雨要打伞,衣服脏了要洗。水下任务是人性的弱点,是恐惧,是炫耀,是害怕孤独的归属感,是希望自己变得更好的秩序感。如果找不到水下任务,很难做好内容。

我觉得好的内容至少要做到上面的三点:1. 具体的人 2. 懂算法 3. 激发水下任务。

当然我说的广告,其实都是过去的传统快消喊话式广告,其实广告早就越来越超出了我说的传统范畴,

未来其实广告和内容种草不会分家。广告即内容,内容即种草。

只要广告做到 3 点内容的前提, 1. 对话具体的人 2. 会用算法推给相似的人 3. 激发人性水下任务,它就是好的内容。

放一个刀法内容策略公式——内容种草策略 = 品牌产品策略(触发的需求)* 人群 * 内容剧情 * KOL演绎 * 平台算法机制。

声明:本网所登载内容出于更直观传递信息之目的。该内容版权归原作者所有,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。若有来源错误或者侵犯您的合法权益,请及时通过邮箱rwzbs@126.com与我们联系,我们会及时反馈并进行处理。

本页链接:http://todaychina.zgshjdw.com/a150700-show/news-30011.html